为深入了解民族村发展现状,加快推进民族乡村全面振兴,促进各民族交往交流交融,浙江海洋大学两支民族团结实践团于2025年7月走进民族乡进行实地调研访谈宣讲,了解当地发展情况的同时,积极探索乡村振兴途径。团队成员以实际行动弘扬民族文化,将中华民族共同体意识牢记心间、融入血液,展现了助力乡村振兴的决心,为民族团结之花越开越灿烂贡献团队力量。

一、文化铸魂:从传统符号到产业动能的创新转化

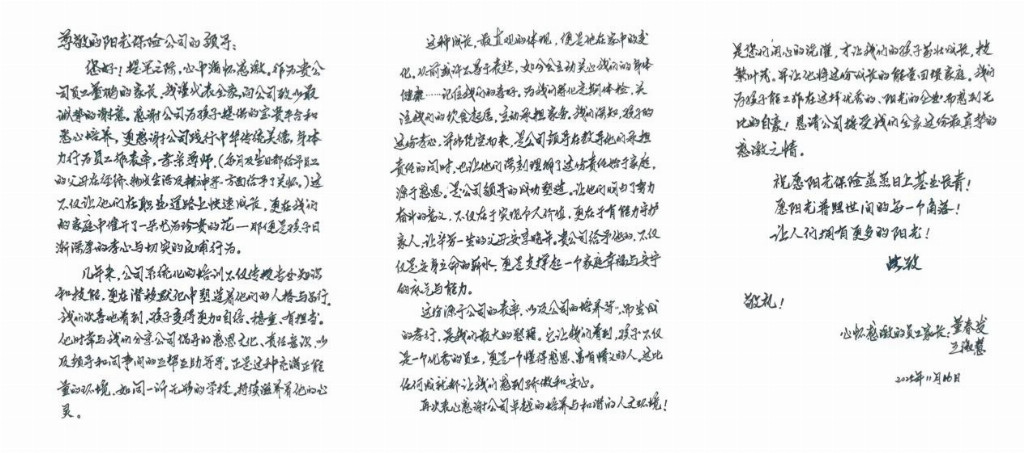

在水亭畲族乡,畲族文化正逐步突破传统符号的边界,转化为驱动乡村发展的产业动能。作为畲族文化的鲜明标识,独特的民族语言、生活习俗、艳丽服饰,以及摇锅、竹竿舞等特色体育项目,共同构成其乡村振兴的天然文化禀赋。据西方坞村蓝书记介绍,该村畲族人口占比超80%,主要依托“畲”字内核及特色文化打造民族特色村寨,计划以“体验式”旅游为抓手,通过“文化 + 旅游”模式,将畲族体育、服饰、语言等文化元素与现有垂钓项目、即将动工的民宿及特色餐饮深度融合,同步推动农副产品推广,让游客在沉浸式体验中感知畲族文化的独特魅力。在柳家村妇女主任张主任的带领下,调研团先后参观了村中有二百八十余年历史的牌楼与耕读书香祠堂,触摸到村落的悠久文脉与耕读传承,尽显柳家村作为古村落赓续乡土文脉的自觉与担当。

同样,依托独特的畲族文化资源,苍南力求打造一系列具有鲜明民族特色的文化旅游项目。鹤山村的畲族特色祭祖活动,以其宏大的规模和深厚的文化底蕴吸引了上万人参与,成为展示畲族传统文化的重要窗口。顶堡村的畲族文化馆,作为畲族文化的集中展示地,通过实物展览等形式,让游客近距离感受畲族传统文化与农耕文化的魅力,尤其是婚俗活动展厅,让人身临其境体验畲族特色文化。

实践团成员充分意识到畲族语言、服饰、体育、祭祀、建筑等传统文化不再是静态展示的符号,而是与时俱进地融入“体验式”旅游、“文化+”模式。在保护、传承传统文化的同时,多维度地挖掘展示传统文化,将传统文化资源与现代市场需求有机结合,进行创造性转化和创新性发展,驱动乡村建设。

图为凤阳共富彩虹桥民族实践团体验畲族文化

图为“夏源畲乡”民族团结实践团于西方坞村体验畲族服饰

图为柳家村干部带领“夏源畲乡”民族团结实践团参观村庄

二、农旅交洽:从土地制约到产业融合的战略突围

苍南凭借其得天独厚的山地资源,农业得到了快速发展。东阳村力求村企合作,发展当地特色的白茶产业,将地区特色与旅游业融合发展,让游客体验制茶酿酒的同时促进村内就业。鹤山村因地制宜打造“杜鹃花海”,利用独特的山海资源逐步推动鹤山村成为远近闻名的“网红村”。同时以“云上畲乡·花海凤阳”为品牌,推出“星空露营+桃形李采摘”等特色,为游客打造“沉浸式”农耕体验。顶堡村锚定传统农业,水稻筑牢生存底线,特色白茶释放增值潜力,辅以特色“明日见柑橘”为村集体经济注入生机活力。岭边村通过投资民宿,打造地方茶叶品牌“凤飏古茶”带动村中经济发展。还有龟墩村的老土茶、高山大米,本地鸡蛋与野蜂蜜等优质农产品,以其独特的品质和口感赢得了当地市场的广泛认可。这些农产品不仅丰富了当地的经济结构,也为农旅结合提供了坚实的基础。

水亭畲族乡辖内多个村落的农业发展,基于各自资源禀赋与区位条件,形成了以转型探索、多元经营、业态调整为特征的差异化路径。上朱村则呈现多元种植与特色经营并行的农业格局,村内大量承包土地集中培育枇杷、橘子、葡萄、火龙果等经济作物,形成规模化种植基地。生塘胡村锚定农旅融合方向,借力“旱改土”项目推进农业转型,规划利用500亩土地种植彩色水稻或油菜,通过作物布局形成图案文字景观;同时计划结合水稻、香谷等农作物开展研学活动,并在周边配套小火车设施打造农业观光线路,以农耕文化为核心推动农旅融合发展。

不同村庄积极探索发展契机,寻找最适合本地的差异化路径,充分利用资源禀赋破局,突破传统农业“单一生产”属性,在推动农业标准化的同时打造特色品牌,利于乡村集体化经济的增长,为当地的村民提供就业机会,增加多元性收入,使乡村经济以欣欣向荣之势蓬勃发展。

图为凤阳共富彩虹桥民族实践团体验当地桃形李采摘

图为生塘胡村书记带领“夏源畲乡”民族团结实践团了解当地土地使用情况

三、工业筑基:从零散厂房到工业园区的共富实践

两地的工业格局中,小型轻工业构成重要组成部分,呈现多元发展态势,譬如周邵汤村的小型染料加工厂和服装厂等,主要为村民提供就业机会。柳塘章村内现有数间厂房,主要生产皮包、皮革制品、包装盒等产品,不仅满足内销需求,更远销美国与欧洲等地,部分企业还在外市开设分公司以扩大经营规模。

水亭畲族乡的工业发展还呈现出多村联动、模式创新的生动局面。下方泉村的工业主要以纺织厂和金属铸造厂为支柱,不仅为本村劳动力提供了就业岗位,更带动周边村落群众实现就近务工。奎塘畈村的“石榴红”共富驿站则探索出工业反哺乡村的创新路径,由舟山市委统战部结对帮扶共建的三层综合体结构清晰、分工明确,项目预计年增收20万元,提供70个就业岗位。

实践团成员感受到乡间小微产业是解决乡村就业、实现农民增收不可或缺的基石,即使略显薄弱却蕴含着无数发展潜力,以竞生存谋发展的韧性开拓销路带动地方经济增长。优化乡村工商环境,以支持本土小微工业发展,为畲乡提供更直接、更现实的村集体发展路径。

图为柳塘章村书记带领“夏源畲乡”民族团结实践团了解工厂生产情况

图为下方泉村火腿工厂

在本次民族团结暑期实践的最后,民族团结实践团成员们在水亭乡进行了以“同心共筑中国梦,民族团结谱新篇”为主题的宣讲汇报。畲族人民从历史深处走来,与汉族人民一起,文化铸魂,农旅交洽,工业筑基,向未来奋勇迈进。这次宣讲,不仅是我们对实践成果的梳理与总结,更是对民族团结进步经验的深化与传播,为共同富裕新征程凝聚更强合力,激励我们在未来以所学助力乡土发展,让青春在赋能乡村中飞扬。新征程上,各族儿女像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展,为强国建设、民族复兴贡献力量。

图为“夏源畲乡”民族团结实践团于人大代表驿站进行宣讲

图为“夏源畲乡”民族团结实践团于乡政府报告厅进行工作总结